조선시대 존재했던 새

띠로리리

유머

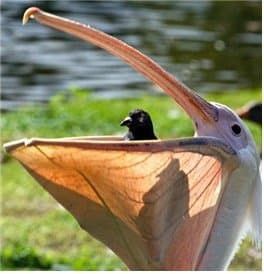

우린 광고 속 모델이 펠리컨인 거 어떻게 바로 알까?

그부리 아래에 늘어진 주머니 모양 때문에 그렇지.

이건 ‘굴러 파우치’라고 부르는데,

얇은 아래턱뼈랑 고무줄처럼 늘어나는 혀 근육으로 돼 있어.

혀는 되게 작고, 아래턱이 포충망처럼

쭉쭉 늘어나서 물고기 같은 먹이를 가두는 데 써.

그래서 비둘기, 토끼, 심지어 강아지도 삼켜버릴 수 있어.

비슷하게 왜가리도 토끼 잡아먹잖아.

가끔은 빗물도 받아 마시고, 진짜 다용도임.

그런 펠리컨(사다새)가 조선시대때 살았었다니

놀라운일이지

사다새는 지금은 미조로 분류되지만,

조선시대엔 꽤 흔했고 왕에게 진상되던 새였어.

그래서인지 순우리말 이름인 ‘사다새’가 아주 오래전부터 쓰였고, 가장 오래된 기록은 석보상절이야.

사성통해, 동의보감, 시경언해 등에도 등장하고,

한자로는 가람조, 제호, 도아, 이호 등 다양한 이름으로 불렸어.

세종실록지리지엔 ‘도아조유’라는 이름으로 나오는데,

이건 바로 사다새 기름을 말하는 거야.

평안도, 황해도, 전라도, 경상도, 나주 등 여러 지역에서

약재로 쓰였다고 기록돼 있어.

다만 ‘충청도‘는 기록이 안 나와서 아쉬워.

사다새는 주로 서해에 서식했지만,

기름이 약효가 뛰어나 왕에게 진상됐어.

본초강목엔 옹종, 풍비, 이롱에 효과 있다고 하고,

동의보감엔 배 밑 기름을 달여 누창, 음식창, 악창 치료에 쓴다고 나와. 부리는 짜고 감질에 좋다고도 해.

이런 약효 때문에 진상품이 된 거고, 조선왕조실록을 보면

남획과 서식지 파괴로 점차 사라졌다는 걸 알 수 있어.

지금은 보기 힘든 것도 그 때문이야.

명종 1년 12월 9일 (1546년)

시독관 김개가 아뢰기를 “신이 지난번

전라도에 있을 때에 들은 바로는

‘사다새의 살을 취하여 약으로 사용하므로

전라도의 해변 7읍(邑)에서 윤번으로 진상한다.’ 하였습니다.

당초의 생산 여부는 알지 못하지만 지금은

생산되지 않은 지 오래되었습니다.

1년에 1읍에서 진상하는 것이 한 마리에 불과하지만,

그 지방의 산물(産物)이 아니므로 그 값이 매우 높습니다.

진상할 차례가 돌아온 읍에서는 매년 백성들에게

그 값을 징수하여 평안도 산지(産地)에 가서 사옵니다.

또는 서울 상인이 사다새를 구한 자가 있으면

먼저 바치고는 그 고을에서 값을 받기도 합니다.

들은 바로는 ‘평안도에서는 이 새가 많이 생산되므로

해마다 진상할 때 으레 봉진(封進)하고 남는 2마리가 있는데,

서울 상인으로 먼저 바치는 자가 반드시 이것을 구걸해다가

이익을 본다.’고 합니다.

그 봉진하고 남는 것을 헛되게 버릴 바에야

생산되지 않는 곳에서의 진상을 면제해 주고

평안도로 하여금 봉진하고 남는 2마리도 아울러

진상하게 하는 것이 나을 것입니다.”

아래 내용 확인하고

계속 읽어 보세요!

원하지 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요.